L'icona senese

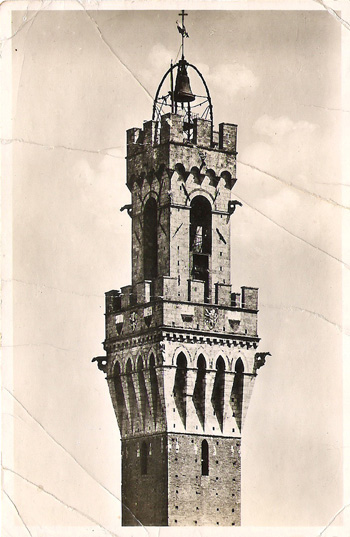

Buon compleanno Torre del Mangia: il simbolo di Siena compie 700 anni. Origini, storie e segreti

Tra le più alte d'Italia e tra le più famose al mondo, vigila su Piazza del Campo da sette secoli

La Torre del Mangia compie 700 anni

C’è qualcosa di unico nel silenzio di Piazza del Campo quando il sole si allunga tra le case e la Torre del Mangia si staglia, elegante e severa, contro il cielo di Siena. Se chiedete a un senese cosa significhi per lui quella “cima isolata”, vi risponderà che è molto più di un monumento: è un simbolo, una sentinella, l’epicentro di una storia centenaria che ancora oggi ci pone domande. Quando è nata davvero la Torre del Mangia? Chi l’ha pensata e costruita? Quali misteri nasconde nei suoi mattoni rossi e nelle pietre incise? In questo 2025 compie 700 anni e studiosi come Aldo Cairola, Alessandro Lisini, ma anche Ranuccio Bianchi Bandinelli e molti altri si sono interrogati su questi enigmi, addentrandosi nei meandri degli archivi e nelle pieghe della leggenda. E allora torniamo a sfogliare queste pagine per provare a svelare, o almeno ad avvicinare, i segreti della regina di Siena.

Un simbolo che domina la città

La Torre del Mangia è la firma della città, un vessillo di mattoni e travertino che si staglia a oltre cento metri d’altezza. Aldo Cairola la definiva “il simbolo” per eccellenza della città, in grado di collegare con lo sguardo piazze, chiese, mura e colline, fino ad abbracciare in un solo colpo d’occhio l’intero territorio senese. Costruita accanto al Palazzo Pubblico, sul lato che guarda verso le storiche vie di Malcucinato e Salicotto, la Torre nacque come segno di autorità e di unità: non era un picco qualunque, come quelle delle famiglie potenti che si affacciavano in gran numero sulla città, ma la più alta e visibile, scelta appositamente dal Comune per rappresentare la forza e la coesione del popolo senese.

Dall’alto dei suoi oltre 400 gradini, ancora oggi la Torre offre una vista eccezionale: le curve dei tetti, la geometria della Piazza, i profili delle basiliche, le campagne che si spingono fino all’orizzonte. Un panorama che, come notava proprio Cairola, racconta la storia di una città fatta di aggiunte e stratificazioni, in cui ogni elemento architettonico trova una sua ragion d’essere nel disegno più ampio della vita urbana. Ed è proprio la posizione della Torre, al centro del Campo, a sottolineare la funzione pubblica e collettiva di questo luogo, anima e cuore della Siena medievale.

Le origini: cronache, documenti e leggende

Quando fu davvero iniziata la costruzione della Torre del Mangia? Qui le risposte si fanno complesse, perché la memoria storica, i documenti e le cronache spesso si rincorrono e si contraddicono. Una data ricorre con insistenza: il 1325. È l’anno in cui, secondo la “Cronaca” di Agnolo di Tura, i senesi si radunarono in festa per la posa della prima pietra, sul canto di via Malcucinato (la pima parte di Salicotto). Una cerimonia solenne, in cui al sacro si mescolava il magico: canonici e chierici del Duomo benedissero le fondamenta, vi furono deposte delle monete e, in ciascun angolo, una pietra recante iscrizioni in ebraico, greco e latino. Un gesto che aveva il sapore dell’esorcismo, pensato per proteggere la torre da tuoni e tempeste - una preoccupazione tutt’altro che infondata, viste le numerose scariche che nei secoli avrebbero colpito la cima del Mangia.

Eppure, se ci affidiamo ai registri delle spese della Biccherna emerge una data leggermente diversa. Alessandro Lisini, minuzioso studioso ottocentesco, rintracciò il primo pagamento relativo ai lavori della torre all’8 ottobre 1338. Da qui, la costruzione proseguì a ritmo serrato, anche se la documentazione presenta alcune lacune. Secondo Lisini, la Torre fu ultimata non più tardi del 1344, anno in cui le campane comunali vennero finalmente portate sulla sua cima. Proprio le fonti archivistiche, più che le cronache, aiutano a chiarire il quadro: la Torre non fu frutto di una sola mente, ma di una collaborazione di maestranze e ufficiali, tra cui spiccano i nomi dei fratelli perugini Minuccio di Rinaldo e Francesco, impegnatisi a costruirla “a loro rischio e pericolo”. Non manca il contributo di artisti e ingegneri di spicco: se la lunga canna fu innalzata secondo criteri di solidità e semplicità, fu solo quando si decise di rendere la Torre più slanciata ed elegante che si affidò a Lippo Memmi o Lippo Vanni il disegno del coronamento in travertino, con i suoi celebri archi e merli. Un modello in legno fu realizzato e pagato specificamente a “Maestro Filippo pictori” nel 1341, segno che anche l’aspetto estetico della Torre fu oggetto di attenta progettazione.

Il Mangia: tra automi, orologi e campanoni

Ma da dove viene quel nome, “Mangia”, che ha reso immortale la Torre? Qui la storia devia nella leggenda, come spesso accade per i grandi simboli cittadini. Secondo la tradizione, il nome deriva dal soprannome di Giovanni di Balduccio, primo addetto comunale incaricato di suonare le campane, noto per i suoi sperperi e ribattezzato “Mangiaguadagni”, o più semplicemente “Mangia”. Quando, nel 1360, il primo orologio meccanico fu installato sulla Torre, si aggiunse un automa che batteva le ore: la figura del “Mangia” passò così dall’uomo al fantoccio, dando il nome all’intera struttura. Nel corso dei secoli, il Mangia subì numerose trasformazioni. Come racconta Bianchi Bandinelli, ci furono Mangia di legno, di rame, di piombo, infine di travertino. Alcuni automi batterono davvero le ore, altri servirono solo da decorazione, specie nel 1666, quando fu collocato sulla cima il poderoso “Campanone” ribattezzato affettuosamente Sunto, ancora oggi re della Torre. La storia del Mangia si intreccia così con quella dell’orologio e delle campane, tra restauri, rifacimenti e traslochi: nel 1824, l’ultima statua in travertino fu portata nella villa di Pagliaia e lì dimenticata fino al suo ritrovamento, quasi cent’anni dopo, da Ranuccio Bianchi Bandinelli e donata nuovamente al Comune (ancora oggi è visibile nel Cortile del Podestà).

Le campane, del resto, sono sempre state parte integrante della Torre. La prima “campana grossa” venne fusa da Maestro Ricciardo di Tingo nel 1348 e rimase in servizio per quasi tre secoli, nonostante i difetti che le valsero il soprannome di “campanaccio”. Rifusa più volte, il Campanone di oggi fu realizzata dopo il 1666 e ancora scandisce ore e i momenti unici della vita cittadina, in particolare per tutta la durata della Passeggiata Storica del Palio.

Cifre, danni e rinascite: la Torre nei secoli

La costruzione della Torre del Mangia fu un’impresa imponente, ma sorprendentemente “economica” per i parametri dell’epoca. Secondo Lisini, la spesa totale si aggirò intorno alle 11.000 lire senesi, una cifra che, rapportata al valore del denaro di allora, corrisponderebbe a oltre 100.000 lire dei suoi tempi ottocenteschi, o a svariate centinaia di milioni di lire degli anni ’80 e meno di 500 mila euro di oggi. Merito anche dei prezzi contenuti dei materiali: dodicimila mattoni, ad esempio, costavano sessantasei lire, trasporto compreso. L’opera fu seguita da una serie di “Operai” e ufficiali, con frequenti consulti di maestri esterni per verificare la sicurezza e la qualità dei lavori. Non mancarono, nei secoli, momenti difficili. I fulmini colpirono la Torre nel 1460, 1496 e 1519, causando danni ai merli e alle decorazioni. Durante l’assedio mediceo del 1554, la Torre fu presa di mira dall’artiglieria, ma resistette con danni relativamente limitati. Ogni volta, la città si prodigò per restaurare e preservare il suo simbolo, arrivando persino a progettare, dopo il fulmine del 1460, la costruzione di una seconda torre gemella per ristabilire l’equilibrio del Palazzo—un’idea rimasta sulla carta. Recentemente, nell’agosto 2017, un incendio avvolse la sommità della Torre del Mangia mentre erano ancora in corso i festeggiamenti della contrada dell’Onda che aveva vinto il Palio dell'Assunta. Le fiamme ed il fuoco vennero limitati da due vigili urbani in borghese e da un volontario della Croce Rossa che che intervennero subito prima dell'intervento dei vigili del fuoco.

La Torre del Mangia, da 700 anni resta non solo un capolavoro di architettura gotica, ma anche un simbolo di tenacia e di identità civica. Anno dopo anno, restauro dopo restauro, la Torre è sopravvissuta a guerre, calamità, restauri più o meno felici e mutamenti sociali, ma ha mantenuto intatto il suo ruolo di faro per la città e per chiunque vi faccia ritorno. Per questo la speranza è che presto vengano tolte anche quelle brutte reti di protezione collocate nel 2109 a scopo cautelativo su due delle quattro lupe che aggettano dalla rocca della struttura e che si proceda al suo restauro.

E oggi? La Torre tra storia, mito e modernità

Salire oggi sulla Torre del Mangia significa immergersi in una storia che non ha mai smesso di interrogare chi la osserva. Le domande sulle sue origini, sulla sua costruzione, sui protagonisti che la resero possibile, restano in parte sospese come le nuvole sopra la Piazza. Gli studi di Cairola, Lisini e Bianchi Bandinelli e più recentemente da altri studiosi come Letizia Galli, Roberto Bartalini, Mario Ascheri e Gabriella Piccinni, - tra indagini archivistiche, citazioni di cronache e ritrovamenti fortuiti - ci mostrano quanto sia difficile, e allo stesso tempo affascinante, ricostruire il passato di un monumento così amato e vissuto dalla città. Quotidianamente, la Torre continua a essere lo spartiacque tra la storia e il mito, tra la realtà delle pietre e la leggenda del Mangia che suona le ore. Nel suo profilo sottile, nei colori che cambiano con la luce delle stagioni, nella sua centralità urbanistica e simbolica, la Torre del Mangia resta il cuore di Siena: memoria viva di una comunità che, da sette secoli, la riconosce come proprio punto di riferimento. E allora, la prossima volta che la vedrete stagliarsi contro il cielo, ricordate: lì dentro, tra mattoni e travertino, tra antiche monete e pietre incise, si conservano ancora le tracce di Siena. Un passato che nessun documento potrà mai svelare fino in fondo, e che rende la Torre del Mangia uno dei grandi simboli, e dei grandi amori, della storia italiana. Perché la memoria, proprio come questa città, sa sempre sorprenderci.

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy